把中国故事讲得愈来愈精彩

发布时间:2024-06-02 03:07:10 来源: sp20240602

1月22日,中国造地铁列车在土耳其伊斯坦布尔新机场线投入运营。图为媒体记者在伊斯坦布尔新机场线地铁列车内拍照。 新华社记者 沙达提摄

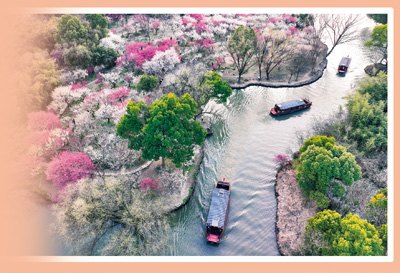

浙江省杭州市西溪湿地国家公园的冬日美景。 唐方校摄(人民视觉)

广西壮族自治区恭城瑶族自治县大力发展月柿产业,助力乡村振兴。图为恭城瑶族自治县嘉会镇泗安村村民在晾晒柿饼。 蒋克青摄(人民视觉)

讲故事,是国际传播的最佳方式。

2023年,《中国故事》版继续用故事标记时光、用情感沟通中外,持续展示中华文化、传递中国理念,把中国故事讲得愈来愈精彩,让中国形象更具亲和力。年终岁末,让我们重温《中国故事》版上的那些感人瞬间、生动故事。

“一带一路”,硕果累累

2023年是共建“一带一路”倡议提出10周年。10年间,“一带一路”合作从“大写意”进入“工笔画”阶段,把规划图转化为实景图,一大批标志性项目和惠民生的“小而美”项目落地生根。《中国故事》版用细腻的笔触,记录下一个个来之不易的合作成果。

在土耳其,很多民众偏爱“中国造”列车。

《中国与土耳其的“造车之约”》一文写道:白色的车身,搭配着红色的条纹,中国造轻轨列车高速行驶在爱琴海畔的轨道上,宛如蛟龙蜿蜒盘旋,成为一道靓丽的风景,引得市民拿出手机拍照。

中国中车集团员工魏功益在土耳其做轻轨列车售后服务工作。有一次,他像往常一样驻站服务,看到一名当地老人长时间不上车,便上前询问:“您是不是迷路了?”

“我要等有鲜艳红色腰带的那种列车。平时我坐飞机、坐船、坐汽车都会晕,唯独坐那种列车不晕车。”老人答道。得知魏功益就是这款中国轻轨列车的售后服务人员后,老太太不吝赞美:“你们真棒!这个车的光线好,视野也好,座椅也很舒适。”

在印度尼西亚,一支“铁人”队伍赢得当地认可。

2023年是铁人王进喜诞辰100周年。“铁人”是一个永远铭刻在大庆油田历史上的名字。如今的大庆油田,走出了国门,实现了老一辈大庆石油人“把井打到国外去”的愿望。

“最初进入国外市场的时候,肯定会遇到很多困难。但作为大庆石油的一员,最不怕的就是困难。”大庆油田试油试采分公司印尼项目部经理徐春雨,2006年来到印尼,十几年间一直坚守在海外。他说:“在印尼市场我们主要为当地企业提供技术服务,包括现场施工、地层设计和油井射孔工艺等。这里是热带雨林气候,工作环境和国内差别很大。施工时大家住在野外营房里,毒虫飞来飞去,赶上雨季又会特别潮湿,这些都需要适应。”

除了环境,还有更严峻的挑战。因为国内外技术标准不同,一开始国外合作企业对中国企业并不信任。“为了高质量完成项目,我们只能不断沟通、反复测试,别人测试一遍,我们测试三遍。别人休息的时候,我们加班加点。如此负责的工作态度,保证了项目顺利实施,也逐渐赢得合作伙伴的认可。”徐春雨说。

共建“一带一路”倡议提出后,大庆油田加快深耕海外,其海外业务已进入亚洲、非洲、美洲的50多个国家和地区,品牌美誉度不断提升,海外权益产量达到千万吨级规模。

在坦桑尼亚,中国技术带来了玉米大丰收。

《在坦桑尼亚,我们一起种玉米》讲述了中国农业大学教授李小云团队帮忙坦桑尼亚农民提升玉米种植水平的故事。

玉米是坦桑尼亚人的主要粮食来源,但当地玉米产量非常低。经过调研,李小云团队提出了基于中国经验的玉米密植技术,教坦桑尼亚农民按照35厘米株距、75厘米行距来种植玉米,然后实行中耕除草、间苗等技术,在缺乏资本投入、不施化肥的条件下,改广种薄收为“集约化、劳动密集”的精耕细作,最终提高了玉米产量。

自2011年起,中国农业大学与坦桑尼亚莫罗戈罗省政府、苏科因农业大学组建联合团队,先后在佩雅佩雅村、麦迪格瓦辛巴村等10个村庄开展村级减贫示范项目,分享中国农业发展和减贫脱贫经验。2017年,这个名为“小技术 大丰收”的项目,在莫罗戈罗全省推广。该项目已覆盖当地1000余户农民、1万多亩土地,参与者的玉米收成平均翻了一番以上。

在南非,中国视听节目广受欢迎。

《在南非讲述中国故事》一文写道:一部名叫《体验中国(China Experience)》的纪录片,从2019年至今,已经在南非推出四季。每集30分钟,主题是由非洲主持人亲身体验中国的发展变化。这些视频在南非主流电视台反复播出,成为当地人热追的一档节目。

在拍摄《体验中国》时,主持人丹尼尔探访过菜鸟物流。至今,丹尼尔仍在使用菜鸟物流的服务,这个来自中国的应用,成为他生活中不可或缺的一部分。在他看来,中国物流的发货和送货服务,是可以吸引南非人甚至非洲人关注的好故事。

凡人微光,星火成炬

伟大出自平凡,平凡造就伟大。2023年,《中国故事》版将大量笔墨留给平凡岗位上的普通人,记录他们初心不改的执着、无怨无悔的坚守、脚踏实地的奋斗,展示他们在平凡工作中创造的不平凡成就。

《平凡岗位上的奋斗故事》报道了一批“最美铁路人”。他们是勤勉务实的劳动者、朴实无华的追梦者——

中国铁路呼和浩特局集团有限公司包头供电段响沙湾供电车间副主任杜赫,脱下绿色军装、穿上铁路工装,在沙漠深处书写敬业奉献的青春格言;

中国铁路郑州局集团有限公司郑州高铁基础设施段电务维修技术中心副主任郑小燕,勇于创新探索,成为高铁列控领域的“行家里手”;

中国铁路兰州局集团有限公司银川工务段钢轨探伤车间探伤工黄涛,练就钢轨探伤的“火眼金睛”……

《“努力做一只勤劳的小蜜蜂”》聚焦一位全国五一劳动奖章获得者——外卖员田丹。本报记者从北京赶赴上海,跟着田丹一起送外卖,用跟随式采访的方式,记录了这名普通外卖骑手平凡而精彩的故事。

做外卖员,免不了遭受顾客的催促和指责。有的顾客刚下单没一会儿,就在APP里催单、发火。“受委屈只是个别情况。”田丹说,“更多的时候,顾客让我越来越喜欢做外卖骑手。”

田丹说,有一年7月,上海很热,在室外坐着不动都能热出一身汗。中午一个小伙子点了一大包冰淇淋,虽然有保温袋,但送到那么远的地方,肯定化了,她打电话想赔偿小伙子,那边却说什么都不要,“你什么时候送都可以,路上慢一点,不要着急。”有一次去老小区送单,没有电梯,田丹爬上楼后气喘吁吁、满头大汗,拿到餐的阿姨热心地拿出冰水给她喝。

在车水马龙的都市中,在街头巷尾人们注意不到的地方,无数像田丹一样的外卖骑手,不惧寒暑,无畏风雨,用汗水和辛劳为市民生活带来方便与温暖。

《“让爱与希望生生不息”》讲述了“大眼睛”女孩苏明娟的成长故事。

这张照片,许多中国人见过不止一次:黑白色调的照片里,头发蓬乱的小姑娘,手握铅笔坐在桌前,表情怯生生的,一双清亮纯真的大眼睛凝视前方,流露出强烈渴望的光芒,仿佛在替无数贫困地区的孩子发出心声:“我要读书!”

照片的主人公是当年8岁的苏明娟。1983年,苏明娟出生于安徽省金寨县桃岭乡张湾村一个贫困家庭。《我要读书》照片被选为“希望工程”宣传照后,苏明